遺留分額の計算

民法1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

民法1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

2 略

以上を式にすると

(相続財産 + 贈与 ー 債務)×(1042条1項の値)×(1042条2項の値)

具体例

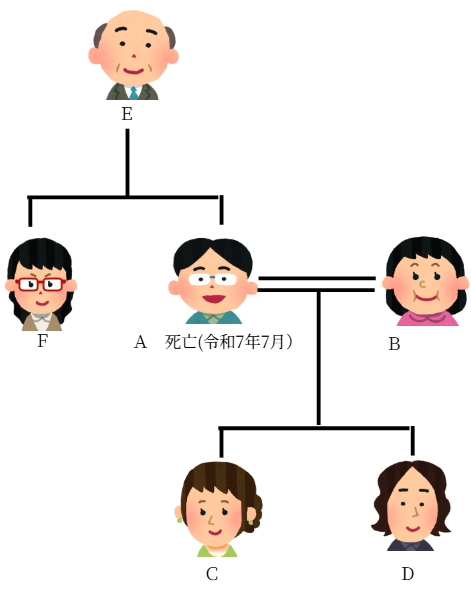

① 平成29年5月 Aは妻Bに生計の資本として現金2億円を贈与した。Bはこの当時、この贈与が遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった。

② 平成30年6月 Aは父Eに現金5000万円を贈与した。Eはこの当時、この贈与が遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった。

③ 令和7年5月 Aは姉Fに自己の所有する甲土地(1億円)を贈与した。Fはこの当時、この贈与が遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった。

④ 令和7年7月 Aは長女Cに自己の所有する乙土地(2億円)を遺贈する旨の遺言を遺して死亡した。

Aの死亡当時、Aには他に遺産はなく、債務は8000万円あった。

この事例で長男Dの遺留分を計算する

(相続財産 + 贈与 ー 債務)×(1042条1項の値)×(1042条2項の値)

相続財産:④の乙土地(2億円)

贈与:③の甲土地(1億円)+ ①の現金(2億円)

(②の父Eへの贈与はここで算入しない。相続人以外に対する贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限りその価額を算入する。(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものも算入する。))

相続人に対する贈与は、相続開始前の十年間にしたものに限りその価額を算入する。(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、十年前の日より前にしたものも算入する。)

従って、①と③の贈与のみ算入する。

債務:8000万円

1042条1項の値:2分の1

相続人が配偶者と子であるため。

1042条2項の値:4分の1

Dの法定相続分。

∴(2億円+3億円ー8000万円)×(2分の1)×(4分の1)=5250万円

長男Dは5250万円が遺留分額となる。

遺留分侵害額の計算

民法1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。

一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額

二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務の額

以上を式にすると

遺留分額 ー 遺贈または特別受益の贈与額 ー 相続分額 + 債務額 = 遺留分侵害額

(上式の額は全て遺留分侵害額請求をする者に関する額である)

先の具体例の続きとして、Dの遺留分侵害額を計算する。

遺留分額:5250万円

遺贈または特別受益の贈与額:0円

DはAの遺言により遺贈を受けていないし、Aの生前に贈与も受けていない。

相続分額:0円

A死亡時の遺産は乙土地であったが、当該土地はCに遺贈されており、Dが取得すべき額がない。

債務額:2000万円

Aの債務8000万円にDの法定相続分4分の1を乗じた価額。

∴5250万円 ー 0円 ー 0円 + 2000万円 = 7250万円

長男Dは7250万円を遺留分侵害額請求する。

遺留分侵害額を請求する相手

民法1046条により

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

民法1047条により

①受遺者と受贈者がいるときは、受遺者が先に負担する

②受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

③受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

先の具体例の続きとして、Dの遺留分侵害額を請求する。

本件では受遺者がいるので先ず受遺者へ請求する。

すなわち、受遺者Cへ請求するわけであるが、受遺者Cは相続人であるので、Cの遺留分額を侵害できない(遺贈の目的の価額からCの遺留分額を控除した額が請求できる限度額である)。よって、Cの遺留分額を計算する。

Cの遺留分額の計算式はDと同じであるため、Cの遺留分額は5250万円である。

よって、

Cの遺贈の目的の価額 ー Cの遺留分額 = Dが遺留分侵害額を請求できる限度額

であるから、具体的な額を入れると

2億円 ー 5250万円 = 1億4750万円

となり、Dは遺留分侵害額7250万円を全額、Cに請求できることになる。

なお、Cが無資力であった場合はどうなるか?

民法1047条

4項 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

つまり、遺留分権利者が侵害された遺留分を受遺者Cから回復することが出来なかった場合であっても、さらに前の受贈者Bに対して遺留分侵害額の請求をすることはできない。 132703